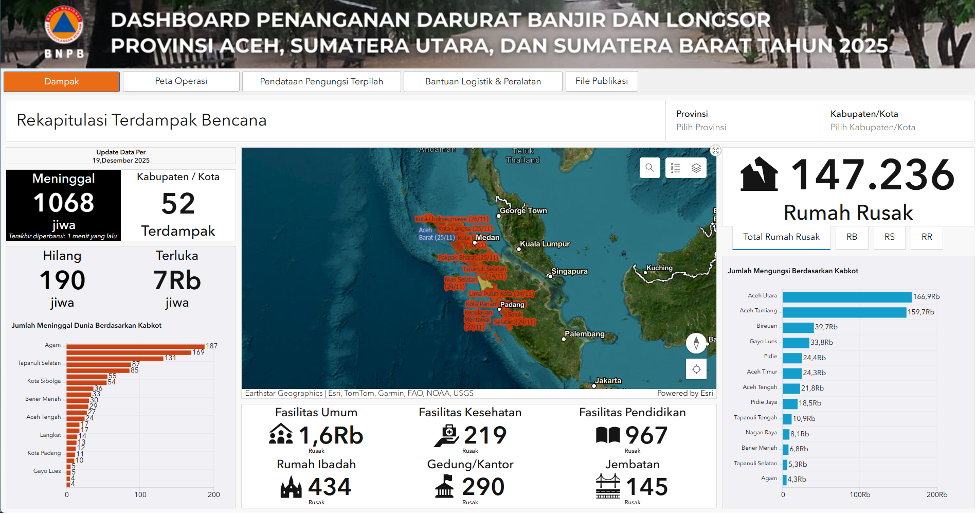

Bencana ekologis yang melanda Sumatera pada akhir November dan awal Desember 2025 menjadi refleksi dari kegagalan negara menjaga ruang hidup masyarakat. Data BNPB per 19 Desember 2025 mencatat 3,2 juta jiwa terdampak, 1.068 orang meninggal, 190 orang masih hilang, dan hampir satu juta warga mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ratusan permukiman, jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas publik rusak berat atau hilang tersapu banjir bandang.

Foto: Data BNPB Per 19 Desember 2025

Meski siklon tropis memicu curah hujan tinggi, para pakar Universitas Gadjah Mada menegaskan akar persoalan berada di hulu. Ekosistem hutan di Daerah Aliran Sungai telah rusak hingga kehilangan daya tampung air. Kerusakan ini bukan semata proses alam, melainkan akumulasi kebijakan yang longgar, pembiaran sistematis, dan pilihan pembangunan yang menempatkan kepentingan ekonomi jangka pendek di atas keselamatan publik.

UU Cipta Kerja (UUCK) yang disahkan negara bahkan mencabut pasal 18 UU 26/2007 yang mewajibkan menjaga minimal 30 persen kawasan hutan di setiap DAS atau pulau. Padahal, tanpa perlindungan hukum itu, pembukaan hutan di hulu menjadi lebih mudah, cepat, dan luas, meninggalkan ruang hidup yang rapuh bagi manusia dan alam.

Hutan di hulu adalah penyangga kehidupan. Penelitian di hutan tropis Kalimantan dan Sumatera menunjukkan akar pohon mampu menahan hingga 35 persen air hujan.

Imbasnya, saat hutan berkurang melewati batas kritis, lereng kehilangan pegangan. Tanah gundul tidak mampu menahan hujan, dan banjir berubah menjadi arus besar yang menyeret kayu gelondongan, tanah, dan jejak panjang eksploitasi yang selama ini dibungkus istilah “pembangunan”.

Bencana di Sumatera ini bukan sekadar peristiwa hujan deras, melainkan sebuah peringatan bahwa sistem perlindungan ekologis kita rapuh hingga ke akar. Peristiwa ini juga tidak datang dari langit; ia bangkit dari kebijakan yang membiarkan alam kehilangan daya hidupnya.

Bukti Deforestasi melalui Gelondongan Kayu

Gelondongan kayu besar yang terbawa banjir menjadi bukti langsung bahwa bencana ini tidak bisa hanya disebut sebagai ‘fenomena alam.’ Arus yang membawa potongan batang kayu dengan diameter besar mengindikasikan adanya penebangan yang signifikan di wilayah hulu.

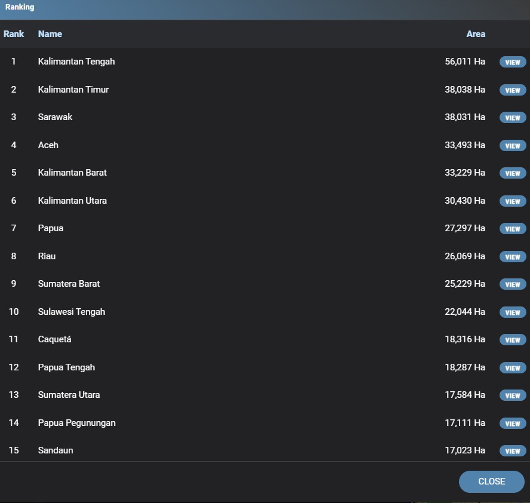

Foto: Total Deforestasi di Indonesia 2024 – 2025 (Nusantara Atlas)

Berdasarkan analisis spasial Kaoem Telapak dengan Nusantara Atlas, dalam setahun terakhir (2024–2025) wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kehilangan sekitar 76.306 hektare hutan. Sementara itu, analisis WALHI Desember 2025 menunjukkan bahwa selama periode 2016–2025, sekitar 1,4 juta hektare hutan hilang di ketiga provinsi tersebut. Luas ini setara dengan hampir separuh Provinsi Jawa Barat atau 21 kali luas DKI Jakarta.

Sumber: Data Spasial Diolah oleh Tim Kaoem Telapak

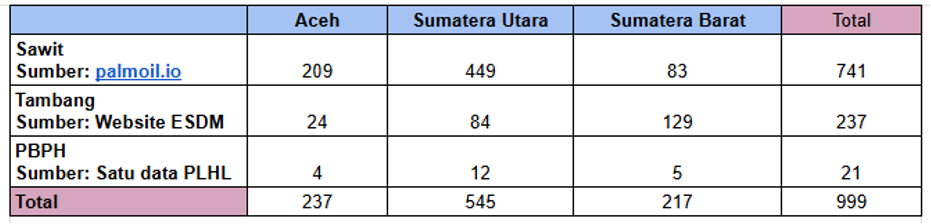

Kehilangan hutan ini tidak dapat dipisahkan dari perizinan yang dikeluarkan negara. Data spasial per Desember 2025 yang diolah Kaoem Telapak menunjukkan adanya hampir seribu izin konsesi yang tercatat dan dikeluarkan oleh negara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai dari perkebunan sawit, pertambangan, hingga PBPH.

Ribuan perizinan itu membuka jalan bagi ekspansi industri ekstraktif memasuki ruang hidup yang seharusnya dilindungi. Perizinan yang seharusnya mengatur kini justru menjadi jalan bagi kerusakan, mempercepat hilangnya hutan, mengganggu keseimbangan alam, mempercepat aliran air permukaan, dan meningkatkan risiko banjir bandang serta longsor yang kini menimpa jutaan orang, merenggut nyawa dan masa depan mereka.

Gelondongan kayu yang terseret arus menegaskan rusaknya hutan sebagai kawasan hulu, kemudian hilangnya akar-akar pohon membuat tanah rapuh dan mudah longsor, sehingga menambah volume lumpur dalam banjir bandang saat dilanda curah hujan tinggi. Korban jiwa akibat bencana ini adalah korban dari lemahnya hukum, pengawasan perizinan yang longgar, dan pembiaran ekspansi industri ekstraktif hingga ke zona yang seharusnya dilindungi.

Dampak deforestasi tidak berhenti pada nyawa yang hilang dan ekosistem yang hancur, tetapi juga menumpuk sebagai beban ekonomi negara. Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 68,67 triliun, mulai dari rusaknya infrastruktur, gagal panen, hingga terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat.

Angka ini mematahkan klaim bahwa pembukaan hutan mendorong ‘pembangunan’ dan pertumbuhan ekonomi daerah. Nyatanya, biaya pemulihan terbukti jauh lebih besar daripada keuntungan sektor ekstraktif yang hanya dinikmati segelintir pihak, sementara jutaan orang menanggung risiko, kehilangan nyawa dan masa depan mereka.

Di titik inilah mandeknya pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi relevan. Penundaan ini bukan sekadar soal legislasi, melainkan pengabaian mandat konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Namun tanpa undang-undang khusus, pengakuan itu berjalan parsial dan mudah dikalahkan oleh rezim perizinan kehutanan, pertambangan, dan perkebunan.

Mahkamah Konstitusi telah memperjelas posisi masyarakat adat melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Meski demikian, tanpa RUU Masyarakat Adat, implementasi putusan ini tersendat dan tidak konsisten. Wilayah adat tetap rentan dilepas menjadi konsesi, meskipun terbukti memiliki tingkat deforestasi lebih rendah dan fungsi ekologis yang lebih terjaga.

Dalam konteks kebencanaan, absennya pengakuan wilayah adat menciptakan celah besar dalam mitigasi risiko. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menempatkan pencegahan dan pengurangan risiko sebagai fondasi penanggulangan bencana. Pengelolaan hulu sungai dan kawasan rawan longsor menjadi kunci. Di banyak wilayah, justru masyarakat adat yang selama ini menjalankan fungsi tersebut melalui aturan adat dan pengetahuan lokal.

Sumber foto: Agetha Lestari/Kaoem Telapak

RUU Masyarakat Adat semestinya dipahami sebagai instrumen mitigasi bencana berbasis hukum. Dengan pengakuan wilayah adat, negara memiliki mitra menjaga kawasan lindung dan menekan risiko bencana di hilir. Tanpa payung hukum ini, kebijakan kebencanaan cenderung reaktif dan mahal, menunggu kerusakan terjadi baru kemudian mengucurkan anggaran pemulihan.

Bencana Sumatera 2025 menunjukkan bahwa ketidakjelasan hukum atas wilayah adat berdampak langsung pada keselamatan publik. Ketika hulu rusak, biaya sosial, ekologis, dan ekonomi yang muncul jauh melampaui keuntungan investasi yang dinikmati segelintir pihak. Dalam konteks ini, RUU Masyarakat Adat bukan agenda identitas, melainkan bagian dari arsitektur hukum nasional untuk melindungi kehidupan.

Tanpa pengesahan RUU Masyarakat Adat, negara terus kehilangan kesempatan membangun sistem perlindungan ekologis yang adil dan berkelanjutan. Bencana yang berulang bukan lagi soal alam yang tak terduga, melainkan cerminan dari hukum yang dibiarkan terputus di hulunya.

Profil Penulis:

Agetha Lestari adalah Campaigner Kaoem Telapak dan Staf Kampanye Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, yang berfokus pada penguatan aksi kolektif bersama Pemuda dan Perempuan Adat serta komunitas lokal melalui fasilitasi diskusi dan pelatihan isu perlindungan wilayah adat, pemantauan hutan dan perkebunan, serta penguatan peran orang muda dalam menghadapi tantangan sosial-ekologis.